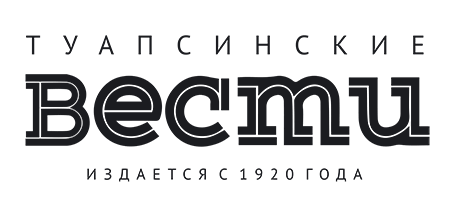

Изображение: miro.medium.com

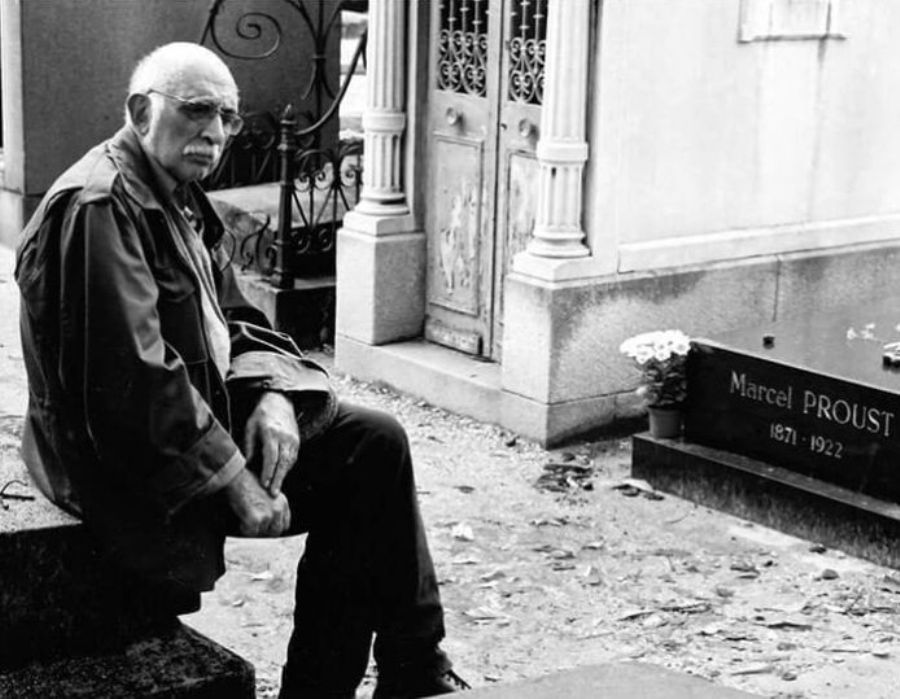

Изображение: miro.medium.com

Как же представить его широкому читателю, который не знаком с писателем ни с публичной, ни с формальной, ни тем более «закулисной» стороны?

Может быть, лучше всего начать с цитат, и делать упор на воспоминания современников?

«Эксцентрик-философ, бухгалтер с шаманским бубном», «весельчак и мыслитель, легкодум и гуру»; «змей-искуситель, мистификатор, дьявольский остроумец» (…) (Григорий Амелин).

«Философ Пятигорский, пишущий художественную прозу, обаятелен, как композитор Шнитке, сочиняющий романс про ветреницу Инезилью. Мелодия, вроде бы, проста, но, едва она отзвучала, хочется слушать её снова, потому что осталось ощущение неразгаданной тайны» (Борис Акунин).

Британское издание «The Guardian» назвало его как «одного из самых значимых мыслителей века» и «великим русским философом».

Александр Моисеевич родился в 1929 году в Москве, а ушел из жизни в 2009-м – в Лондоне.

Из двух школ его выгоняли за неуспеваемость. Когда он закончил МГУ, работал в одной из школ Сталинграда. Затем стал младшим научным сотрудником в московском Институте востоковедения – откуда впоследствии был исключен за несоблюдение субординации и публичное выражение взглядов.

Дальнейшая его жизнь, по большей части – скитания.

После серии расследований / гонений, известных как «Дело буддистов», Пятигорский под давлением КГБ покинул Советский Союз, и с 1974 года проживал в Англии.

Он преподавал в Лондонском университете, путешествовал с лекциями, писал книги.

Александр Моисеевич был полиглотом.

Он мог свободно изъясняться на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, шведском, латыни, санскрите, пали, а также тибетском и тамильском языках.

Лондон оказался городом, о котором Пятигорский мечтал всю свою сознательную жизнь.

Что подкупило философа в «туманном альбионе»?

То, в чем он, видимо, так нуждался на родине: анонимность. Нейтральность и даже БЕЗРАЗЛИЧИЕ по отношению к своим поселенцам. И потому – одинаковая открытость для всех:

«Лондон будто говорит тебе: Да делай, что хочешь, или не делай, что хочешь ( – вспоминает он), будь, кем хочешь, или не будь вовсе, иди, куда хочешь – ведь все равно никто не заметит, а я уж тем более».

И Пятигорский безмерно полюбил этот город. Он гулял по его площадям, скверам и улицам, «знакомясь» с каждым его домом, слоняясь от паба к пабу часами и… все время ведя с кем-то диалог, все время что-то кому-то рассказывая…

Разговор он вел со всеми. Это был его конек, его стихия, его… мания.

Как он сам говорил: «Разве Сократ мог жить без разговора? Если есть мысль, она должна манифестироваться, выходить наружу, к людям. Так и сходятся точки мышления… Один американский философ сказал: «Конец мира – если я проснусь утром, и нет разговора о философии».

В его понимании разговор – это нечто большее, чем просто обмен мнениями. Он оперировал таким термином как «непрекращаемый разговор».

А именно – разговор, который древнее всех нас, и который переживет всех нас. Разговор, единственный, настоящий, который живет и развивается вне зависимости от нас – словно огонь, который мы можем лишь временно поддержать, пропустить через себя…

Разговор как объективная данность, где говорящие не просто не так уж важны, но даже как бы исключены из него – лишь «говоримое» существует и имеет значение.

Не мы улавливаем мысль – но мысль улавливает нас, снисходит на нас, носителей временных и случайных.

И в центре его философии – не человек, но само мышление, а чье именно – не имеет значения.

Мышление по определению благородно, считал Александр Моисеевич.

Ведь оно не является природной данностью и необходимостью – без него человек вполне может существовать. Ничто необходимое по определению не может быть благородным, писал он.

Человек рождается в определенном этносе, носителем определенного языка. На него по умолчанию наслаивается мировоззрение – общественное, национальное. И Пятигорский считал все это дефективным – клеткой чужого мнения.

«Главный враг человека – собственная трусость и аморфность, плененность чужим мировоззрением. Самые кровавые убийства в истории совершались не только фанатическими диктаторами, но и руками простых людей, лишенных способности к самостоятельному мышлению».

У него в гостях были очень разные люди. Многие хотели стать его учениками.

Как именно Пятигорский отбирал учеников, не до конца ясно. Но он всегда испытывал гостя долгим, пристальным взглядом, после чего спрашивал: «Оно вам надо? Вы ведь до сих пор как-то жили. Зачем?…»

Он, по большому счету, требовал одного – начинать МЫСЛИТЬ сию же минуту. Не «как-нибудь, как с силами соберусь», не «завтра», не «после того, как улажу все дела», а здесь и сейчас.

И даже если будущий ученик был к этому готов… То, как говорил «гуру»:

«Если ты уже выбрал философствование, то дороги назад, в нормальную жизнь, нет. И если ты попытаешься вернуться, то найдешь не жизнь, а то, что гораздо ниже, хуже жизни, и это будет гибелью тебя, который выбрал».

Может быть, это главное, почему с Александром Моисеевичем стоит познакомиться каждому. Хотя бы настолько, насколько позволяют силы и время.

Философствование, думание и наблюдение в одном русле с этим человеком – это своего рода йога. Это некая практика, которая предполагает измененное сознание.

Чтобы иметь хотя бы отдаленное представление об этом – просто попробуйте представить разницу между мышлением о чем-то определенном – и мышлением о самом процессе мышления, которое мыслит о чем-то.

Не о том, что само «падает» в сознание (судьба, свобода воли, смерть и др.) – но о том, как, каким образом, каким бесконечным модусом мышления человек мыслит (о судьбе, свободе воли, смерти и др.).

Вряд ли это возможно, оставаясь в «среднем», приземленном психическом и бытовом состоянии сознания. И попытка / возможность ненадолго вырваться за пределы – может оказаться бесценна.

Познакомиться с автором вживую мы уже не можем. Разве что, насколько это позволяет цифра: в интернете сохранились его видеолекции и интервью.

Пятигорский является автором множества научных и художественных работ.

Наиболее любопытными, читаемыми и цитируемыми среди них стоит отметить три романа: «Философия одного переулка» (1989), «Вспомнишь странного человека» (1999) и «Древний человек в городе» (2001).

Своего рода трилогия, которую связывает метасюжет «побега из истории», как мировой, так и художественной (впрочем, сам автор не высказывался об этих работах как о цельной трилогии – это субъективное ощущение).

Романы недлинные, но сосредоточенности требуют полной. Их не получится читать по дороге на работу / домой в автобусе или метро. Эти произведения не терпят суеты. И поэтому могут оказаться не для всех.

Проза не отстает от скорости мысли, и читатель должен бежать за ней. Поэтому от него требуется и напряжение, и внутренняя работа – вернее, соработа с автором.

Проза соткана как разговор. Персонажи существуют только когда беседуют – и исчезают с окончанием разговора. Так что если читатель желает проникнуть в действо – он вынужден принять участие в этом «непрекращаемом разговоре». Иначе никак.

В диалог двоих главных героев автор то и дело вставляет сомнения или безапелляционное суждение третьего. И диалог как бы вырастает в объеме, да и плюс ваше, читательское присутствие!

Невероятно насыщенные тексты. Здесь и биографии действующих лиц, и их рефлексия, и сторонние события, диалоги, цитаты, аллюзии.

Никакой словесной мишуры. Никакой расплывчатости или двусмысленности. Никаких теней и полутонов. Лишь вездесущая философия, умственная работа – и конкретные, осмысленные умозаключения.

Несмотря на аскетичный язык, все подается не просто в благородном стиле, но и сдобрено отличным юмором и самоиронией.

Как отмечает писатель, сценарист и драматург Владимир Сорокин: «Это – комфортное, самодостаточное литературное пространство, в котором приятно находиться. Похожий комфорт испытываешь, погружаясь в довоенные романы Набокова».

В качестве извечных вопросов у Пятигорского выступают Судьба, Любовь, Страх, Сновидение и Смерть. Как и у Набокова.

Но если герои последнего отвечали на эти темы телесностью, то герои Александра Моисеевича делают это сугубо словесно – расплачиваясь энергией для ритуалов заговаривания и «брызгая слюной».

Пятигорский не акцентирует на поступках или описании самих персонажей. В центре его внимания – их речь, их РАЗГОВОР об этих поступках или происшествиях – не важно, случились они или только грядут.

Эти романы трудно выделить как нечто отдельное – пусть они и являются художественной литературой. Труды Александра Моисеевича Пятигорского, будь то романы, лекции или интервью – они словно единый «непрекращаемый разговор» автора о философии, вернее – о думании.

Мышление о мышлении.

И коснуться этого – значит приоткрыть для себя завесу какой-то тайны, чего-то очень большого и важного.

Чего-то такого, что сам ты едва ли смог бы открыть раньше – без содействия Учителя и его подхода.

Подхода – одновременно обходительного и резкого. В котором есть место и грусти, и юмору, и любви к целеустремленным, и откровенному презрению в адрес глупости…

Подхода – неудержимого и застенчивого, но самое важное – искреннего, до последнего вздоха.

И каждое такое прикосновение сопровождается томительным ожиданием – которое всегда оправдывается.

Попробуйте.

Может быть, с реальными людьми – трудно, но с книгами – безопасно.

Закончить хотелось бы тем же, чем и начали – цитатой, на сей раз самого Александра Пятигорского:

«Если человек смеется, философ говорит: «Он смеется над своей обреченностью». Если плачет: философ скажет: «Он плачет над своим торжеством». Если позорит, ругает, проклинает кого-либо, философ заметит: «Он знает свою гибель».

Философ наблюдает не жизнь, а жизнь сознания».

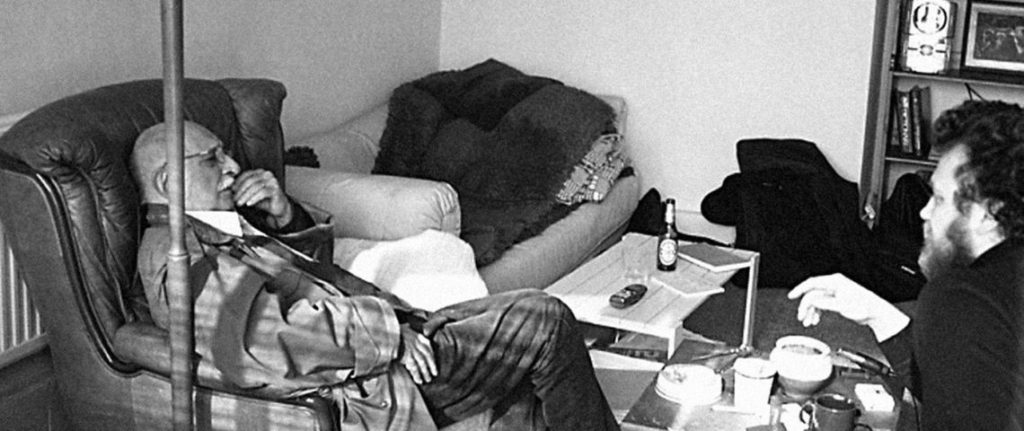

Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ

Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ

Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ

Сгенерированная иллюстрация по промту редакции АНДРЕЙ БЕЛЫЙ | ТУАПСИНСКИЕ ВЕСТИ